※デニムで使うオンス(oz)とは、1平方ヤード(90cm四方)の重さのこと。重さに比例して厚くもなるが、使用する糸の太さや織りの密度で同オンスでも生地は様々。

一般的に13〜14オンスがレギュラー、それ以下をライト、それ以上をヘビーと呼ぶ。 |

|

| 布を織る機械は織機と呼ばれ、織機は大島紬に代表される伝統織物などに使われる手織り機から、自動制御の大規模工場用までさまざまな種類が存在する。基本的な原理は同じで、ピンと張られた経(タテ)糸の間に緯(ヨコ)糸を通し、タテ糸にヨコ糸をはさんで織り進んで行く。 |

|

|

弊社21ozデニムに使用する織機は「シャトル織機」と呼ばれる、基本的には人間が手足を使って織る手織りと同じ方法で、人の手による調整を多く必要とするアナログな機械。そのため、扱う職人によって織り上がりが異なるなど、手織りに近い素材感のある生地が得られる。

対して、最新の織機はコンピュータ制御でシャトル織機とはケタ違いの生産効率を誇り「革新織機」と呼ぶ。

しかし、革新織機は風圧や水圧でヨコ糸を飛ばすことで高速化を実現しているため、重く太い番手の糸が使えない。そのため、味わいを重視したり重量級の生地を織るためには、わずかに現存する旧式の織機に頼らなければならないのである。 |

| シャトル織機は現存数・扱える職人とも非常に少ない。まして超ヘビーデニムを織れる織機となると、1軒の機屋(はたや)さんにたった2台が稼動するのみであった。 |

|

|

現在の巨大自動車メーカーが

織機メーカーだった頃の製品。 |

|

|

その2台の織機が扱える限界が3.3番という太さの糸。糸の太さは0番が最も太く、数が大きくなるにつれ細くなる。一般的な14オンスデニムの糸は6番。小数点以下の番手は、端番手(はばんて)と呼ばれる特注品になる。やるからにはMAXでなければ気が済まないペアスロープ、タテ糸もヨコ糸も3.3番のムラ糸(部分的にはさらに太くなる)を指定。

その難易度は機屋さんいわく「2トンの砂を積んだ軽トラでデコボコ道を進むようなもの」。 |

左:21oz用3.3番糸 右:一般的なヨコ糸 |

|

太さがあまりにも違うのがわかる。 |

|

|

| たての糸はあなた、よこの糸はわたし、織り成す布はいつか誰かを温めうるかもしれない…という名曲がある。また、経緯と書いていきさつと読み、複雑な事情を示す。そんなことからも、経(タテ)糸と緯(ヨコ)糸の関係は込み入っているのである。だからこそ、平坦で無機質な生地よりも、凹凸や時には織りむらのある布地に温かみを感じるのだろう。布も人生も、様々なストーリーが織り込まれてこそ味が出るのだ。 |

|

|

織機は両側にロールがあり、一方にはタテ糸のみが巻かれており、もう一方で織られた生地を巻き取って行く。タテ糸の1本1本が職人の手で調整され(これも手織りと同じ工程)ヨコ糸との出会いを待つ。 |

|

|

|

| デニムの場合、インディゴブルーに染められるのはタテ糸だけで、ヨコ糸は白い。ジーンズの織り目に合わせて浮き出る白い線はヨコ糸の色。 |

|

|

ヨコ糸はミシンで言うボビンのように |

|

巨大な糸巻きから巻き取られる。 |

|

|

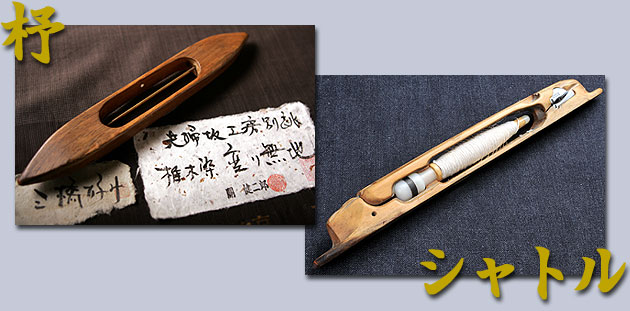

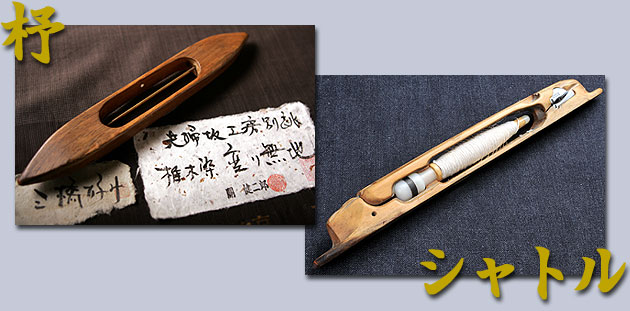

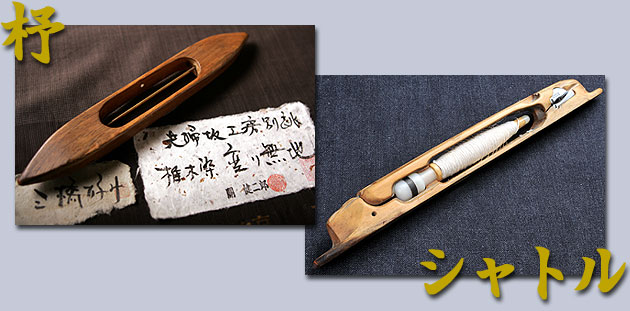

シャトルとは糸巻きを内蔵し、タテ糸に対し垂直方向に往復させてヨコ糸を通して行く道具。日本の伝統織物で使用されるものは杼(ひ)とも呼ばれる。(杼は「絹の道」ページに詳細あり)

シャトルと言うとスペースシャトルやシャトルバスが思い浮かぶが、布地を織るシャトルが往復運動を繰り返すことから、人や荷物を運ぶ往復便のことを「シャトル」と呼ぶようになったのであ〜る。 |

|

|

シャトルはタテ糸の間を高速で往復してヨコ糸を通して行く。動力は単純で、両端からハンマーでガンガン叩かれる…1日20万回!

糸が太く重いのでシャトルも重くなり、途中で飛び出してしまったり砕け散ったりと、調整は非常に苦労したそう。さらには振動で織機が移動してしまうこともあったとか! |

動きが速過ぎてプロカメラマンも追えない! |

|

破損したシャトル。補修部品は入手困難。 |

|

| 工場の中はガッシャンガッシャンと盛大な音がする。言葉では説明しきれないので、動画でご覧いただこう。ジーンズを販売するメーカーは数あれど、生地を織る場面などはなかなか見れるものではありませんぞ…。 |

織り上がり。持ち上げようとしたら腰が…!! |

|

「重っ!」 「こりゃ〜いかついわ〜」 |

|